El Proyecto de Ley N°052/2025 para “Establecer restricciones al dominio en interés público sobre las superficies con bosque nativo – Abrogar la Ley XVII” fue aprobado en la Legislatura de Chubut el 24 de abril pasado. Si bien ha sido presentada como un supuesto escudo conservacionista, un análisis profundo de la norma permite determinar que puede convertirse en una llave para la venta y fragmentación de los bosques nativos.

Por: Noalamina.org

Foto portada: Nicolás Palacios

El Proyecto de Ley N°052/25, aprobado recientemente por la Legislatura de Chubut, nació supuestamente con la intención de regularizar y proteger los bosques nativos de la provincia. Se presenta con un título que proclama el “dominio público provincial” de estos ecosistemas y con la promesa de incorporar cláusulas de restricción en cada escritura de venta, el texto aparenta un compromiso firme con la conservación. Sin embargo, al examinar sus fundamentos y su mecánica, descubrimos que la norma contiene grietas profundas que, lejos de cerrar el paso al mercado de tierras forestales, lo abren de par en par.

Para comprender esta paradoja, es esencial comenzar por aclarar qué implica, en la práctica, entregar un título de propiedad en Argentina. Nuestra Constitución Nacional —en sus artículos N°14 y N°17— reconoce el derecho de toda persona a usar y disponer de sus bienes y protege la propiedad privada de forma casi absoluta: ninguna ley puede quitarle a alguien su terreno sin establecer previamente una compensación justa. A esto se suma el Código Civil, que entiende al dominio como un paquete indivisible: quien es dueño del suelo también lo es del subsuelo y del espacio aéreo, incluidos los árboles y la vegetación. Cuando un predio pasa a manos privadas, el Estado le entrega al nuevo titular todo el conjunto, sin medias tintas.

Ese paquete indivisible convierte en extremadamente complicado que el gobierno provincial pueda, más adelante, imponer limitaciones profundas sobre el uso del terreno. El breve historial de la jurisprudencia argentina lo confirma: cada vez que una restricción ambiental fuerte se planteó sin compensaciones ni un plan claro, los dueños de las tierras amenazaron con llevar al Estado a la Justicia y casi siempre terminaron cobrándole indemnizaciones millonarias. En palabras simples, si al momento de comprar alguien recibe todas las llaves de la propiedad, luego resultará casi imposible quitarle la cerradura sin pagar muy caro.

El Proyecto de Ley N°052/25 pretende sortear este obstáculo obligando a que cada escritura incluya una “cláusula de restricción en interés público” que haga saber al comprador que allí hay bosque nativo. Además, encarga a la Secretaría de Bosques el deslinde —es decir, la medición precisa de qué porciones del terreno tienen bosque— y le otorga potestades de inspección sobre incendios, inventarios y delimitaciones. A primera vista, estos requisitos dan la sensación de un sistema de control estricto y ordenado.

Sin embargo, en la práctica las cosas son muy distintas. Primero, porque el Proyecto de Ley no asigna un solo peso extra al presupuesto de la Secretaría de Bosques ni incorpora inspectores ni equipamiento. Inspeccionar un predio privado sin recursos adecuados es una misión imposible. Segundo, porque la “cláusula ambiental” no bloquea la capacidad de vender, subdividir o modificar el uso del suelo; sirve tan solo para “blanquear” escrituras y permitir que las tierras circulen en el mercado. Tercero, porque el deslinde propuesto choca con la propia lógica del derecho civil: suelo y vuelo (bosque) son un todo indivisible. Pretender separar esos elementos para definir “zonas con” y “zonas sin” bosque introduce un vacío legal que incentiva a los agrimensores y loteadores a explotar esa zona gris.

Al revisar el texto artículo por artículo, la contradicción se hace aún más evidente:

- Art. N°1: invoca la condición de “dominio público”, pero al mismo tiempo habilita su transferencia a particulares con la sola salvedad de la mención registral.

- Art. N°2: la norma asevera su alcance sobre todo tipo de terrenos, pero no crea barreras reales contra la venta a inmobiliarias.

- Art. N°3 y N°4: entregan a la Secretaría de Bosques un rango de funciones extensas, pero sin respaldo operativo.

- Art. N°5: convierte en requisito formal la incorporación de la cláusula de restricción, sin detener ni un solo loteo.

- Art. N°6: enumera actividades teóricas de control (desde guardias contra incendios hasta inventarios de flora), pero carece de una sola herramienta práctica para realizarlas.

- Art. N°7: restituye la validez de escrituras anteriores y silencia las denuncias por loteos irregulares.

- Art. N°8: deroga la ley que había declarado nulos varios decretos de entrega de bosques, devolviendo al mercado tierras que ya habían sido consideradas fuera de comercio.

- Art. N°9: deja en manos del Poder Ejecutivo la reglamentación de todos estos puntos, lo que concluirá de definir las reglas finales del negocio.

En definitiva, el llamado discurso conservacionista se convierte en un barniz para un gran negocio inmobiliario: privatizar bosques bajo la apariencia de protegerlos. Una vez en el mercado, esos suelos se fragmentarán en lotes, se valorizarán por estar “con papeles en regla” y perderán su función ecológica: corredores de biodiversidad, fijadores de suelos, reguladores de aguas. Al cabo de unos años, lo que inicialmente parecía un avance legal para la conservación habrá resultado en un incremento de loteos y en litigios que desgastarán al Estado.

Para evitar este desenlace nefasto es urgente repensar el enfoque. En lugar de entregar el bosque al ámbito privado, tendría que optarse por modelos de gestión pública o comunitaria que garanticen su cuidado colectivo. También es imprescindible respetar las categorías de protección definidas en el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (Ley Nacional N°26.331) y prohibir expresamente el loteo de áreas rojas y amarillas, manteniendo únicamente usos compatibles con la conservación en zonas verdes.

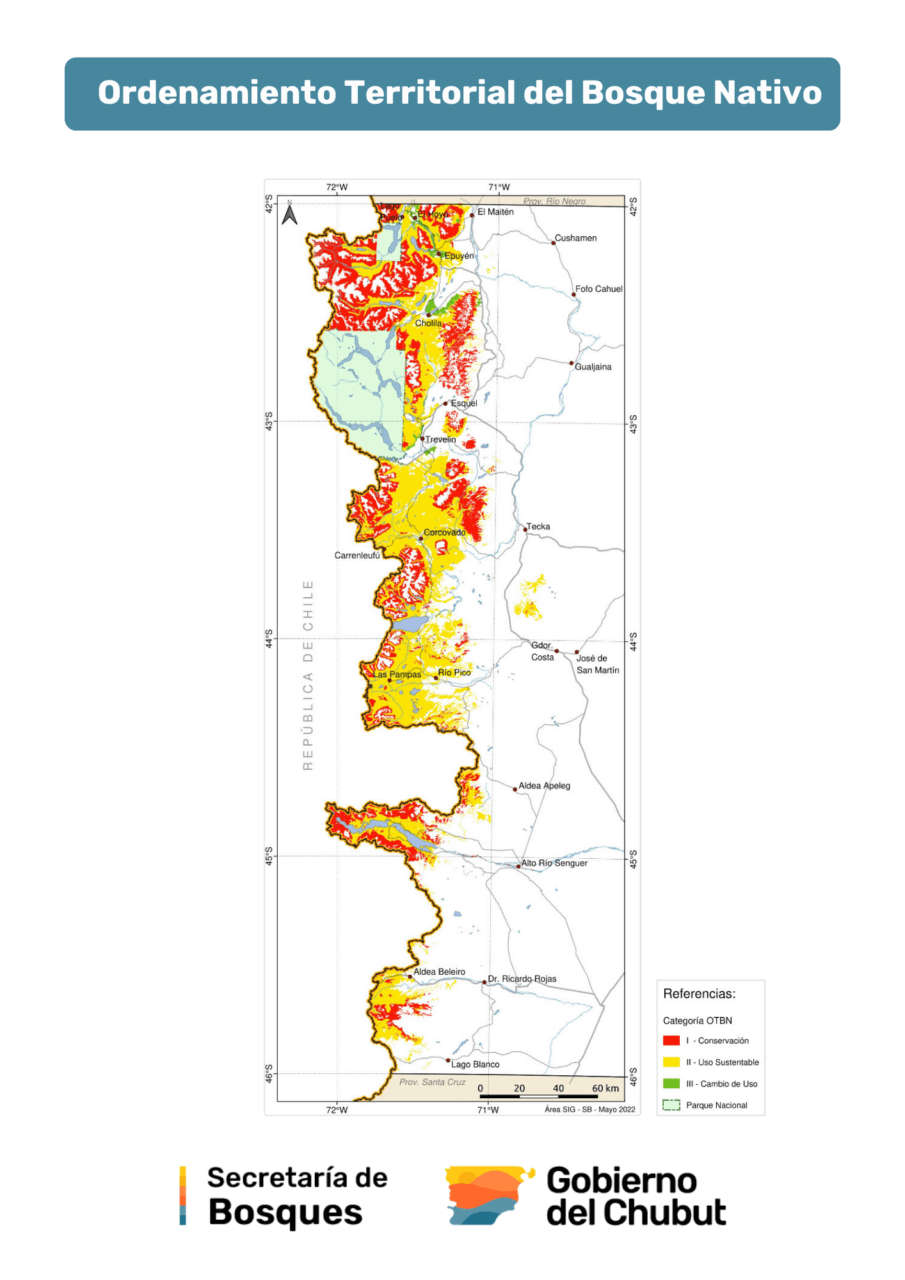

En el Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo (OTBN) vigente en Chubut el área de conservación (categoría I, color rojo en el mapa) representa el 39,5 % del territorio con bosque; el área de uso sostenible (categoría II, color amarillo), representa el 58,5 %; y al área de cambio de uso (categoría III, color verde), el 2 % del territorio. Esto es lo que se indica para cada categoría:

Categoría I – conservación: es posible realizar actividades que no impacten el ecosistema, o que estén directamente vinculadas a su mantenimiento y recuperación.

Categoría II – uso sostenible: es posible desarrollar actividades enmarcadas en un plan de manejo sostenible, por ejemplo el aprovechamiento forestal, el manejo de bosque con ganadería integrada, y el turismo sustentable.

Categoría III – cambio de uso del suelo: es posible desarrollar actividades que implican la transformación del suelo, aunque los proyectos deben contar con una evaluación ambiental.

*El bosque afectado por un incendio no cambia su categoría de protección después del evento.

Además, el gobierno provincial debe dotar de recursos reales a la Secretaría de Bosques: inspectores, tecnología de monitoreo y un régimen claro de sanciones efectivas. De manera complementaria, resulta imperativo priorizar la protección de más de 300.000 hectáreas de altas cumbres que actualmente carecen de resguardo legal. Estas áreas poseen una importancia estratégica para la provincia: son el origen de los principales ríos que abastecen de agua a las comunidades, albergan glaciares y bosques de altísima fragilidad ecológica, y constituyen un patrimonio natural invaluable que no puede ser vendido ni fragmentado. Declararlas Áreas Protegidas es una de las formas más eficaces de asegurar su integridad ecológica y garantizar su preservación para las generaciones futuras.